1929年,农民冒死救下毛主席,毛主席留字条:“等革命成功了,你就拿着这张字条来找我!”但建国之后老农不仅没有赴约,甚至毛主席主动邀请他到北京见面,他也多次避而不见。

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨!感谢您的强烈支持!

在中国革命的历史长河中,毛主席与普通农民之间的情谊就像深山里的清泉,纯净而深刻。

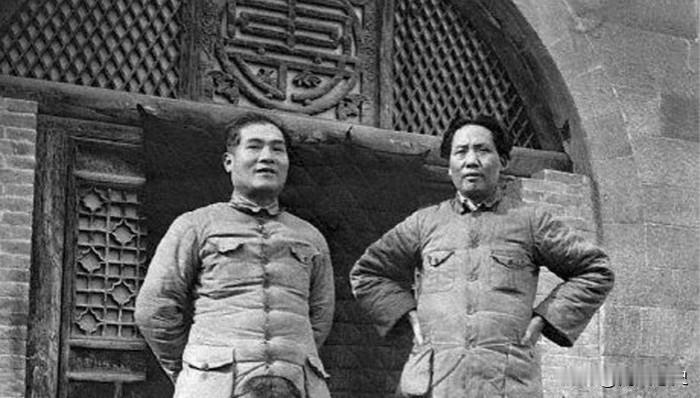

1929年的福建永定县牛牯扑村,一个名叫陈添裕的年轻农民用他的朴实和勇敢,写下了一段跨越时代的传奇。

那年的闽西山区,疟疾横行,革命形势错综复杂,毛主席化名“杨先生”来到这里养病并指导土地革命。

沉默寡言的赤卫队员并不知道,他让出自家最好的房间、每天上山采药照顾的“杨先生”,会是改变中国命运的那个人。

陈添裕的家里并不富裕,但他总把舍不得吃的鸡蛋留给毛主席补身体,还特意找来木匠打造桌椅,让毛主席能伏案工作。

他话不多,却把对革命的信仰都化作了行动,村里人回忆,他常常蹲在灶台前守着药罐,一熬就是大半夜,生怕火候不对影响药效。

谁也没想到,这份质朴的守护会在一个秋日变成生死时速的救援。

当地土豪张克识认出了毛主席的身份,引来了六百多敌军的围剿,枪声在山谷间炸响时,毛主席正因疟疾高烧不退,连站立都困难。

粟裕带着警卫连拼死阻击,但敌众我寡,形势危急得让人喘不过气。

正是平时连话都不多的陈添裕,在火光照亮山林的夜晚,毫不犹豫地蹲下身子把毛主席背起。

闽西的深山老林根本没有路,荆棘划破裤腿直往肉里扎,他脚踩过尖利的碎石,鲜血在身后留下蜿蜒的痕迹。

背上的“杨先生”几次要他放下自己,他却咬紧牙关跑得越来越快,十里山路,每一步都像踩在刀尖上,等终于把毛主席送到安全地带,他紧张的心才松懈,直接昏死过去。

事后人们才发现,他的脚底早已血肉模糊,嵌满了山刺和碎石,贺子珍拿出三块大洋谢他,他急得直摆手,说保护读书人是应该的。

毛主席让记下他的名字,那张字条上“等革命成功”的承诺,成了两人之间最庄重的约定。

革命真的成功了,当年的“杨先生”成了人民领袖,可陈添裕依旧在牛牯扑村过着日出而作的生活。

他从未对人提起那段往事,直到永定县的干部告诉他真相,他也只是说:“换了谁都会这么做的。”

1953年国庆前,毛主席特意让福建省委寻找当年的救命恩人,邀请他来北京观礼。

不过,陈添裕的妻子临产在即,重情义的汉子最终让堂弟陈奎裕代他赴京。

毛主席一眼就认出来人不是当年背他的小伙子,却依然拉着陈奎裕的手细细询问陈添裕的近况,听说对方中年得子,他立刻从工资里拿出钱来,托人带去贺礼。

这段故事最动人的地方,恰恰在于陈添裕后来的选择,他从未把救过毛主席当作炫耀的资本,更没向组织提过任何要求。

在那个很多人削尖脑袋往北京跑的年代,他三次婉拒毛主席的邀请,守着几亩薄田过着清贫日子。

有人笑他傻,他却说:“毛主席操心的是国家大事,我不能给他添麻烦。”

当年闽西山区里拼死相护的军民鱼水情,从来不是单向的施恩与报偿,而是两个灵魂在历史洪流中最纯粹的共鸣。

时光流转,毛主席与陈添裕的故事在牛牯扑村口口相传,村里老人说,陈添裕晚年最爱坐在当年背毛主席走过的山路上抽烟,有人问起往事,他就笑笑:“那时候只想着,读书人能带咱过上好日子,说啥也得护住了。”

人民领袖爱人民,人民自然用性命来守护,那段十里山路的生死逃亡,那份二十四载不改的牵挂,那个始终不肯赴约的选择,共同构成了共产党人与老百姓之间最动人的默契。